中华人民共和国最高人民法院

民 事 裁 定 书

(2018)最高法民辖40号

原告:毛冉冉,男,1989年11月1日出生,汉族,住湖北省武汉市。

被告:广州市淘妆贸易有限公司。住所地:广东省广州市白云区云城西路****。

法定代表人:许燕玉。

被告:浙江天猫网络有限公司。住所地:。住所地:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道****楼**v>

法定代表人:张勇,公司董事长。

原告毛冉冉与被告广州市淘妆贸易有限公司(以下简称淘妆公司)、浙江天猫网络有限公司(以下简称天猫公司)网络购物合同纠纷一案,武汉市汉阳区人民法院(以下简称汉阳区法院)于2017年1月19日立案。

毛冉冉诉称,2016年11月,其使用淘宝账号“wh36×××47”在天猫商城购买淘妆公司销售的“安泽秀亮采CC霜30ml专柜正品CC霜裸妆遮瑕保湿滋润护肤”,共计金额1470元。淘妆公司在涉案产品的网络宣传页宣称产品具有“美白”功效,但根据国家食品药品监督管理总局发布的《关于进一步明确化妆品注册备案有关执行问题的函》的相关规定,只有特殊用途化妆品才能宣称具有“美白、增白”等功效。涉案产品系普通化妆品,其宣传行为违反了上述规定,构成欺诈。天猫公司作为网络交易平台提供者,明知或者应知销售者利用其平台侵害消费者合法权益,未采取必要措施的,依法与该销售者承担连带赔偿责任。据此,毛冉冉提起本案买卖合同诉讼,要求淘妆公司和天猫公司退回货款1470元,并按照货值的3倍支付赔偿款4410元。

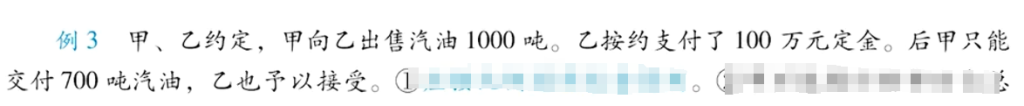

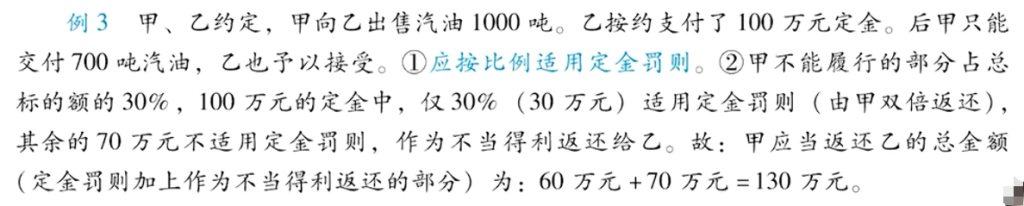

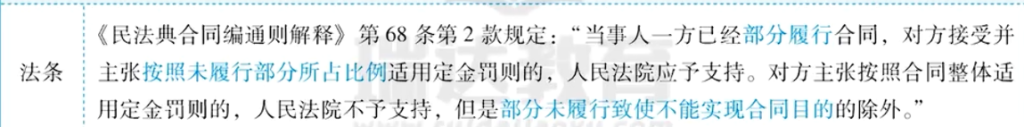

淘妆公司在提交答辩状期间,对汉阳区法院的管辖权提出异议。其认为,根据当事人均适用的《淘宝平台服务协议》第十条的约定,因使用淘宝平台服务所产生及与淘宝平台服务有关的争议,任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼,故本案应由协议约定的被告住所地人民法院管辖,汉阳区法院对本案不具有管辖权,请求将案件移送至淘妆公司住所地广州市白云区人民法院(以下简称白云区法院)审理。

汉阳区法院认为,本案系网络购物合同纠纷,因本案争议标的额较小,依法应适用小额诉讼案件的相关规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定:“合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖……。”本案中,毛冉冉对淘妆公司提起的民事诉讼,可由双方协议约定法院的管辖。双方当事人在天猫交易平台交易,按照《淘宝平台服务协议》第十条关于“因使用淘宝平台服务所产生及与淘宝平台服务有关的争议,任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼”的约定,本案应由被告所在地法院即白云区法院管辖。汉阳区法院于2017年3月29日裁定:淘妆公司对管辖权提出的异议成立,本案移送白云区法院审理。

2018年5月7日,白云区法院以汉阳区法院作为合同履行地法院对本案具有管辖权为由,认为汉阳区法院移送管辖不当。广东省高级人民法院与湖北省高级人民法院协商未果后,由广东省高级人民法院报请本院指定管辖。

本院认为,本案系毛冉冉在网络购物过程中发生争议而提起的买卖合同纠纷诉讼。在网络购物中,通常形成三种合同关系,即网络交易平台提供者和销售者、消费者之间分别形成平台服务合同关系,销售者和消费者之间形成买卖合同关系。本案中,淘妆公司、毛冉冉和天猫公司之间分别形成平台服务合同关系,淘妆公司和毛冉冉之间形成买卖合同关系。《淘宝平台服务协议》系由天猫公司拟定,毛冉冉、淘妆公司注册成为淘宝会员时均须同意该协议,且天猫公司对该格式条款尽到了合理的提示义务,故天猫公司、毛冉冉和淘妆公司均须受该协议约束。该协议第十条约定:“您因使用淘宝平台服务所产生及与淘宝平台服务有关的争议,由淘宝与您协商解决。协商不成,任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼。”从该条款的内容看,其适用的范围仅指因使用淘宝平台服务而所产生的争议。本案中,毛冉冉因所购产品质量问题并基于买卖合同关系提起的诉讼,并不受前述管辖条款的约束。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第二十条规定:“以信息网络方式订立的买卖合同,通过信息网络交付标的的,以买受人住所地为合同履行地;通过其他方式交付标的的,收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的,从其约定。”本案马冉冉购买的货物系通过物流公司运输送达,收货地为武汉市汉阳区,故汉阳区法院作为合同履行地人民法院,对本案享有管辖权。汉阳区法院将本案移送白云区法院管辖不当,本院予以纠正。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四十条、第四十一条规定,裁定如下:

一、撤销湖北省武汉市汉阳区人民法院(2017)鄂0105民初369号民事裁定;

二、原告毛冉冉与被告广州市淘妆贸易有限公司、浙江天猫网络有限公司网络购物合同纠纷一案由湖北省武汉市汉阳区人民法院审理;

三、广东省广州市白云区人民法院自接到本裁定之日起15日内将(2017)鄂0105民初369号原告毛冉冉与被告广州市淘妆贸易有限公司、浙江天猫网络有限公司网络购物合同纠纷一案全部卷宗材料及诉讼费移送湖北省武汉市汉阳区人民法院。

本裁定一经作出即生效。

审判长 王毓莹

审判员 陈宏宇

审判员 曹 刚

二〇一八年九月二十八日

法官助理陈亚

书记员林文婷

来源:中国裁判文书网